На грани

* * *

Обронив формальное «Прости»

в омут редкой телефонной дрожи,

– Если что случится, извести…

Только, знаешь, мелочи дороже

катастроф – простуда на губе,

ранка глупая, досадная заноза –

просто так, без рифмы, о себе сокровенное…

– Пугала с детства проза.

* * *

А ведь ты мне недавно снилась…

В шубе и в шапке…

В безразмерно-огромных валенках, на босую ногу…

Отправляя в буржуйку обрывки ненужных бумаг,

из поросшей плесенью папки,

потихоньку плакала, прячась в дырявый платок,

жаловалась понемногу.

Дескать, всё б ничего, если б не эти зимы! –

Внутристенные эти пустоты, кафельные пробелы…

Аккуратно вписанный в клеточку нолик, –

невыносимый ворох безадресных писем.

Птичий почерк.

Несмелый голос, бубнящий меж строчек:

«Как всё непрочно, как хрупко…

… В качестве существительного нетерпение пишется слитно...

… Если притих телефон – значит плохо повешена трубка...

… По тарифу без льгот, сколько можно смолчать за минуту?..»

Как видно столько же, сколько мимо ушей пропустить.

Защитную плёнку снимая с непроницаемой мимики собеседника,

удаётся, более-менее, бегло читать по губам.

Жаль, что грамота глухонемая

точно так же приводит к взаимному непониманию.

Хотя…

Глухота обостряет зрение,

Слепота – осязание. Ограничения вообще – научают изыскивать благо

даже в самом нелицеприятном стечении обстоятельств.

… Скрежет иглы патефонной,

однозначный оттенок флага,

драгоценная капля «Огней Москвы»…

В прошлое пятясь,

если бы можно было вернуться, – тем паче остаться! –

Всё расценить по иному, не трогать запретную дверцу.

Память – искусный корректор, суть сохраняет вкратце,

в общем, плюс пара мелких деталей невредных сердцу,

приятных душе, вполне достойных упоминания где-нибудь на полях усыпительного романа.

Что остаётся – роняя книгу, трубку, письмо,

лишаясь сознания действительности? –

Лишь поглощать сновидения с упорством заядлого киномана.

"…могли мы потворствовать хищникам мелким,

воспитанным в духе Парижской коммуны,

все выходки списывать, все их проделки

на детство, на возраст зелёный и юный."

И. Дуда

Есть возраст прекрасный, но трудный,

себе самому непокорный,

заносчивый, злой, безрассудный,

ранимый, беспутный, упорный,

жестокий порой, но не сильно,

(хотя, иногда, и до крови),

обидчивый, гордый, двужильный… –

Попавшись на собственном слове,

(В пятилепестковых соцветиях

сирени озноб семиструнный…)

есть возраст – не надо о детях! –

Июньский, изменчивый, юный.

Есть голос надтреснутый, ломкий,

Чуть сиплый, слегка хрипловатый.

(как с вещью из хрупкой соломки

с ним надобно…) Сахарной ватой

растрёпанной, взбалмошной колой,

постылым айс-кримом в глазури,

во всё проникающей школой,

и этим досрочным «закурим»

издёрганы нежные связки. –

Срываясь с высокого слога, –

есть голос тягучий и вязкий,

окликнуть несмеющий Бога.

Есть запах черёмухи с вишней,

с жасмином и штамповой розой,

казалось бы в воздухе лишний,

с каким-то подтекстом, с угрозой

подспудной, навязчивый, терпкий,

который нигде и повсюду.

Бессильны привычные мерки,

критерии, рамки… Не буду

вдыхать этот яд сладковатый,

зачем-то считая ступени,

взбираясь на мостик горбатый,

метаться, искать пояснений,

разыскивать точку опоры

у самого скользкого края.

Есть возраст… Есть голос… повторы

лирические опуская.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Только для тебя… За тебя одну

можно так, без дальних корыстных дум,

в темноте, на ощупь, ползти по дну,

заглушив мотор, чтобы снизить шум

тот, что мог бы встревожить тебя, когда

ты так сладко дремлешь у чёрных волн.

Лишь на ушко тихонько шепнуть: Вода…

Громче: Нам по колено. Не бойся! Чёлн

подвести не должен. – Резерв… Ресурс… –

Обожди чуть-чуть. Всё пойдёт на лад...

Ну, зачем тебе знать?.. Изменился курс…

Если что гнетёт, так с тобой разлад.

Если что томит, так твоя слеза. –

На берёзе откуда-то свежий шрам.

Под курятник юркнувшая лиса. –

Не под силу здесь, вдруг удастся Там

оградить тебя от нелепых бед?

В храм ступай, да Николе свечу поставь!

А к чужим – не ходи… Не ищи ответ:

Кто виновен? Что делать? Ползком, или вплавь

Выбираться? Сорочку рвать на бинты

Погоди - лишь один носовой платок.

Хватит всем – от Хабаровска до Инты.

Ну, а нам… разве воздуха бы глоток.

Но не просто так! – Чтоб из рук твоих…

Провожала, крестик в воду… – круги

на поверхности долго… Теперь за двоих,

за троих… Береги себя… Береги…

август 2001

* * *

Приторным притворством очарованный,

Задеваешь корку ранки ноющей.

Будто инвентарь пронумерованный

дни весенние – в карман, украдкой… Что ещё!

Что же ты ещё способен вынести? –

Я не укоряю, только сетую. –

На бесценной вазе злобу вымести,

но не тронь натурщицу раздетую.

Ту, что мёрзла в студии обшарпанной,

согреваясь зуммером прожектора.

До ожогов, впитывая жар спиной

вездесущих прихотей директора,

пристальной учтивости зав. Кафедрой,

наглой беспардонности бухгалтера.

Взгляд скользящий (слишком, чтобы быть игрой!)

ниже чем бретельки от бюстгальтера,

ближе к талии, покроем блузы схваченной,

к бёдрам юбкой тесною очерченным.

Гипс не терпит ткани, молью траченной –

только контур плоти… Гутаперчивым

мимолётный слепок ученический

кажется, но если, в самом деле, ей

зябко? Невозможное физически…

Автор, номер, ценник на изделие.

* * *

Скатерть, не лишённая пятна.

Дачное, смолистое тепло.

Тусклый рай за створками окна.

Проводок, запаянный в стекло,

источает тускло-жёлтый свет

сквозь кофейно-сливочный плафон.

На любой вопрос готов ответ –

Панацея! – крепкий, сладкий сон.

Топкий берег, блёклое «Тогда»,

Нечленораздельное «Потом».

То, что было – это навсегда.

То, что будет… Ловишь воздух ртом,

задыхаясь. – В омут увлекло,

а ведь пропасть издали видна!

Тишины разбитое стекло.

Гордое, упрямое «До дна!»

"То, что любят, слишком крепко связано с прошлым,

слишком много заключается во времени, потерянном вместе…"

М. Пруст «Беглянка»

Солнечный луч, пронзающий штору ранним мартовским утром.

Прохладная нежность рассвета.

Переменная облачность.

Светлое Воскресение.

Оглушительный грохот ливня.

Резкий запах сирени.

Троица.

Шелест листвы.

Голубиные гнёзда под кровлей.

Склоки синиц и соек.

Чинные Пётр с Павлом.

Засуха…

Жажда…

Мелкими, приставными шагами,

отступление лета в тень дикого винограда.

Преображение длительного ожидания в молниеносные проводы.

Пересуды сверчков в георгиновых зарослях.

Фамильярная близость осени.

Звон непослушной спицы, выскользнувшей из вязания.

Усечение дней, удлиняющее вечера.

Пригодна любая работа

дабы разделаться с роем навязчивых воспоминаний,

не имеющих чёткой формы, рифмы, стабильной цезуры,

многословно-расплывчатых, вовсе лишённых сюжета,

привнесённых извне. – Скорее всего,

из какой-нибудь иноязычной литературы.

КОМНАТА

Утро бурным кипением чайника напоминает ручей,

тот, что мы ежедневно преодолеваем вброд.

По нечётным стремимся на правый берег, по чётным – наоборот.

Всё своё непременно с собой, но главное – связка ключей…

Столкновение двух неделимых образует один выходной.

То есть, как бы, запруду, мелкое озерцо.

Эту заводь едва успеваешь… Она уже за спиной.

На поверхности водной, зеркальной, чьё отражалось лицо?

Все эти воды вместе, стремясь вон из русла, впадают в безбрежные вечера.

Погружаясь в раздумья, полностью доверяясь горчащему аперитиву:

«Завтра», по сути своей, всё тоже «Вчера»,

только пока не утратившее перспективу.

Всё неймётся. Потупясь, о чём-то как гвоздь, простом

споришь, срываясь на крик, с кем-то безлико-незримым.

Жёлтый глаз светофора... Чутко дремлющий дом…

Сто двадцать три… Тридцать девять ступенек ровно… Пройти бы мимо!

Но, в темноте, неизбежно, на что-то наткнувшись плечом –

клавишу выключателя сразу двумя ладонями…

Это всего лишь комната. В общем то ни о чём

не говорящая, точнее – ни с кем, особенно – с посторонними.

* * *

Время года – ноябрь. Обнаженные кроны лип

безучастны к объятиям мокрого снега. Иней

так же мало их трогает, как и сдавленный всхлип

юго-западного муссона. Прибрежной тине

наступил конец, только осколки, щепки,

изредка ржавая жесть, чаще оплавленный пластик.

Необитаемый пляж, без волейбольной сетки

можно назвать чем угодно, но не пейзажем. Во власти

оцепеневших песчинок пустыня… Лучшего не выходит…

Остаётся признать: натюрморт давно уже предпочтён портрету…

Личные неудачи приписывая погоде,

ранние заморозки пытаясь привлечь к ответу

за навязчивый зуммер область височной кости

глухо свербящий нелепой радостью беспредметной. В безмысльи счастливом

взгляд отвести невозможно от виноградной грозди

на клеёнчатой скатерти изображённой в компании с персиком и черносливом.

ПОЧТОВЫЕ КАРТОЧКИ II

Д.К.

Поговори со мной о чём-нибудь простом. –

О сладких булочках. О ветреной погоде.

О свежем запахе, что не сыскать в природе,

но только в лавке парфюмера. О пустом

поговори, о незначительном, о праздном. –

О ветках ельника, о колкой сути их,

о мишуре… О бесполезном, глупом, разном. –

О том, что выдержать не в силах тесный стих.

Я тоже с детства не люблю ответов устно,

тем паче наизусть и у доски.

Я подскажу. Я дам списать, да так искусно,

что… собственно, теряешь ты? - Рискни…

_____________________

Твоё молчание, на грани немоты,

с потерей голоса, с утратой дара речи

не стоит сравнивать. – Увы, глотком воды

не исцелить безмолвность эту, что при встрече,

скользнув меж пальцами разрядом электрическим,

звукоупорным стеклопластиком становится.

На острый край своим присутствием фактическим

с размаху налетишь… Не кровь – сукровица.

на сок берёзовый похожа, пахнет крокусом,

с оттенком ландыша и ноткой водной лилии.

Кому приятен взгляд с размытым фокусом?! –

Мне тоже отвратителен. В бессилии

глаза рукой прикрыв, чтоб даже искоса

неразделённую твою, косноязычную,

глухую страсть к словам не смели высказать,

в беззвучный вопль подмешав слезу обычную.

________________________

Признайся мне… Нет, только не в любви!

И в страсти – тоже нет. Как пять своих я знаю

все эти клавиши с подвохом – надави,

раскроется защёлка… потайная…

Подпольная у нас с тобою связь,

с душком землистым, столь присущим контрабанде.

Дыханье сырости для нас бальзам!

– Завясть

не страшно? – До смерти! Не отказать в таланте

слова вычерпывать из самой глубины –

саму возможность их исчерпывать. – Подспудно

на сладкой зауми безмолвной очень трудно солгать…

Признайся мне – есть горький вкус вины

во всём земном. Жизнь по определению преступна.

* * *

Слушай же тишину! Трогай её руками! –

Кончиками ресниц не думай её растрогать. –

Пробуй её на вкус. Мелкими пей глотками

шорох её шершавый… Чувствуешь? – Мёд и дёготь,

третье что-то ещё… Вот ведь чумное зелье –

Липкое, как смола, едкое точно сажа,

сладкое… что нектар! – После него похмелье

не беспокоит. После него вообще ничего не тревожит. Даже

самый пронзительный крик, оглушительный грохот взрыва. –

тут ведь уж как повезёт, куда отбросит взрывной волною…

Дело иное – по собственной воле шагнуть с обрыва.

Что там с обрыва! – От берега отлепится бедняге Ною.

ЭСКИЗЫ

Неприблизительная близость

Черёмухи, в прохладе чопорной,

по скатам крыши, вдоль карнизов,

свои растрёпанные локоны

шикарным жестом распускающей,

с небрежностью самоуверенной,

с вальяжностью почти пугающей,

почти вульгарной. Неумеренно

приблизившись к её соцветиям,

как спичка вспыхнешь жаркой жалостью

не к ней! – К себе… в немом ответе ей:

Не тронь меня! Оставь… Пожалуйста…

________________________________

Неприблизительная близость

Черёмухи, с прохладой чопорной

сиюминутного каприза

соцветий спутанные локоны

примерившей к листве, не полностью

распущенной. Как знак внимания,

с заносчивой самодовольностью,

в претензиях на понимание,

воспринимающей порывистый

до бешенства, нахально-северный,

отчёркнутый чертой прерывистой

внезапного дождя, заверенный

шарообразностью пронзительной,

к зигзагу молнии привязанной,

на половину приблизительно

перечеркнувшей всё, что сказано.

_______________________________

Неприблизительная близость

Черёмухи насквозь растроганной

неприкасаемо – прилипчивой

бутончатой незавершённостью

соцветий, не вполне распущенных,

порывы перемены облачной

воспринимающих с младенческой

восторженно-крикливой радостью,

с медово-терпковатым умыслом,

так не по-детски рассудительно,

укрывшихся листвой лоснящейся

налётом ветреной слезливости.

* * *

Время, потерянное для меня, утраченное тобою,

как наверстать? Чем восполнить? Веришь ли? – Много короче

Жизнь чем казалось, и нам не дано её удлинять ходьбою,

бегом, прыжками… То, что касается прочих

отчего-то к личным местоименьям фактически неприменимо.

Остаётся лишь брать на испуг, что обгонишь лёгкой трусцою.

А она, знай, чеканя шаги, безучастно проходит мимо.

Разве, ради забавы, снежком в тебя бросит, обдаст цветочной пыльцою…

Сторонится и взгляд отводит. – Видимо знает что-то.

Нечто очень личное. Не про нас с тобою, в частности, но про многих.

Обобщая детали, подспудно уходишь от темы. Вдоль дальней дороги,

по обочинам чистотел, череда по оврагам и папоротник у болота...

* * *

И о чём ты, о чём… Не прямая,

но упрямо безличная речь.

Слишком близко тебя принимая

для того, чтобы предостеречь

от бессильного: Больше не нужно. –

Укоряющим: Так ведь нельзя!

Замолчи! Здесь же нечем… Как душно!

И о чём ты? Зачем так? Скользя

вдоль стены, взгляд впивается в складки

тюля. – Кто ты? – Ни звука в ответ…

– Это зеркало, спи, всё в порядке.

Крепкий сон приближает рассвет.

* * *

Забудь про иволгу – Послушай соловья,

оставив жаворонку некошеное поле,

пролесок – горлице, сухой клочок жнивья

с комочком глины – ласточке. На воле,

где много воздуха и зелени, легко,

должно быть, дышится и грудью всей… Не знаю! –

Стрижу оставив небо… Далеко

ещё до Спаса – Августа. Страстная

седмица, светлая… Пристрастная моя,

предвзятость письменная в устную усталость

переходящая, послушай соловья

и не жалей о том, что зяблику досталось.

* * *

На грани нежности… За гранью… На пределе.

Смотри, оступишься – лодыжку повредишь.

Один неверный шаг… Ну что ты, в самом деле!

Не трогай бабочку – опомнись! Стоит лишь

пыльцу смахнуть с крыла и ей с воздушной твердью,

сгущённой сумраком, не справиться. Одной

довольно глупости, житейской круговертью

вполне оправданной.

Так много за спиной…

Так много разного – не перечесть обиды. –

немножко зависти, кичливости чуть-чуть.

В заветном ящичке булавка для сильфиды

давно припрятана. Ах, лишь бы не вспугнуть,

и не помять – застынет пусть не изменяя

оттенков красочных. Панбархатный хитин

так много радости приносит, дополняя

расцветку пёструю обоев и гардин.

Осталось долго ли в сраженьях с непогодой,

под страхом в клюв попасть голодного птенца

порхать порывисто? Вот рамка с позолотой,

не слишком тесная. От третьего лица

сказать попробуем: Всё было бы иначе,

когда могли бы мы себя со стороны

всё время видеть, слышать речь свою тем паче…

Не трожь шелковницу! – в том нет её вины.

МНОГОТОЧИЯ

Разочарованность… Кем… Чем… Собой… Им? –

Тем, что напротив сидит и молчит о своём непохожем

на твоё бессловесно-условное, что-то вроде: Ну что ж, посидим…

поглядим, но не будем, конечно, о том, что… В каждом, в любом прохожем

весело находить частицу себя… тебя…

(непрестанно думать при этом о ней, о Ней, чертовке,

накрепко к лире привязанной струнами… жилами…). Ты – это я.

Я – это он, битый час торчащий на остановке,

или она, с завидным упрямством ждущая свой трамвай.

Их бесконечное множество вечерком усреднённо-будним.

Всё это было… Было, и есть, и… Рассматривай, подмечай,

запоминай старательно, чтобы потом… Эти плутни,

эти шашни словесные всякой логике вопреки –

лирике вообще поперёк! – приблизительной рифмой дразнятся...

Твой попутчик случайный маршрутку вдруг останавливает у реки...

У Фонтанки… У Мойки… У Карповки... Впрочем, это уже без разницы…

МОНОЛОГ НА ДВА ГОЛОСА

– Привыкай понемногу, не сразу, но по чуть-чуть

волоокой мгле пустотелой, не пятясь и не моргая,

прямо смотреть в лицо, ибо уже по грудь

камень и даже выше. Привыкай: Моя дорогая,

моя бесценная… – Выговаривай нараспев! –

Как я люблю твою ветреность, вкрадчивость ножевую

оттепели январской, молниеносный гнев

заморозков июньских. – Только тем и живу я,

наверное, что постоянно отмалчиваюсь о любви…

– Не отвлекайся! За мной повторяй!… – Последнее время всё чаще

этот голос внутренний вдруг со мною оказывается визави. –

Представляете! – А на днях простудился и тембр его хрипящий

пронимал до слёз. Как он бредил! Никак уснуть

всё не мог…. Извини, говорю от себя, но, конечно же, вторя

тебе: Я люблю её, драгоценную! Особенно (не обессудь),

обожаю за то, что ты снова меня донимаешь фальцетом, и конечно, за то, что проходит она почти у самого моря.

* * *

Переменно-облачная нежность

влажного, молочно-голубого

паруса небесного, небрежность

ветреных порывов… Поиск слова

верного служебным перерывом

вряд ли ограничится. В коробке

Птичье молоко… А над обрывом

ласточкины гнёзда, берег топкий,

бухта окаймлённая осокой,

белый домик в зелени, левкои

вдоль дорожки, кажется высокой

самой наша яблоня… В покои

не оставит памяти цветная

киноплёнка – сотни раз опишешь

каждый кадр по-разному, не зная,

как ещё об этом – легче, тише…

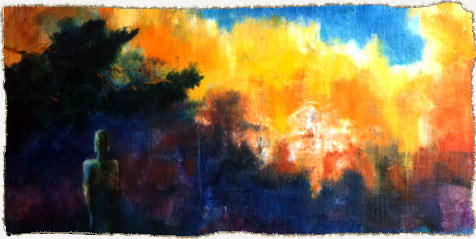

Икона «Иоанн Богослов в молчании»

Нектарий Кулюксин.

Мастерская Кирилло-Белозерского монастыря. 1679

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Иоанн Богослов в молчании, в немой печали,

как склонился над свитком, так время и остановилось,

отвлеклось от него и оставило в самом начале

Часослова. Закрылись врата. Лишь на Мира Милость

уповал Тихий Свете безгласно, беззвучно. – С нами

что же будет! – Ключи уронил ученик безутешный,

и архангел в ответ устало повёл крылами,

покидая свой лик пернатый. – Тот облик внешний,

псалмопевцем навязанный, иконописцем продлённый

на доске, на холсте, на бумаге. Канон разрушить

легче лёгкого – проступил изумруд зелёный

там, где синий должен быть изнутри, золотой снаружи.

Перспективу выпрямишь, повернёшь, отведёшь от края –

оживёт лицо, заблестят глаза, да не то обличье.

И стихира вырвется из под пера до того живая –

не удержишь в руках! – Полоснёт оперенье птичье

по щеке, и опять немота подступит, стеснит обложку

так, что оловом жидким хлынут слова, заполняя слепо

абсолютную форму, ту самую, что в ладошку

умещает с лёгкостью невыносимою всю необъятность неба.

«Пока же она говорила на чужом языке,

им казалось, что она щебечет по-птичьи.»

Геродот «История»

I

Мне бы очень хотелось с тобой на одном языке говорить.

Без услуг переводчика, с глазу на глаз… По привычке,

не изжитой за время молчанья, сбиваясь на стих,

оставлять его белым, свободным от литературной

безупречности слога, искусных метафор, почти

невесомым, как будто шифоновым, на сквозняке

многозначных аллюзий трепещущим, тысячи раз

вышесказанным, переиначенным. – Не для чужих! –

На своих, на бессовестно близких во всей наготе

интонации устной рассчитанным. Что же ещё

в этой жизни дано обрести, кроме нескольких слов

обоюдопоятных для нас, отстранённо-безличных

для других, у которых, должно быть, такие же есть

недоступные нам абсолютно. На счёт многократных

повторений: как в бурную реку заходишь по грудь

в речь чужую – нырнёшь с головой и скорее на берег. –

Можно дважды зайти, затвердить наизусть, перечесть,

перепеть, повторить, снова косвенной сделать прямую.

Но всё чаще приходит на ум, что я вряд ли сполна

речи, в узком значении, смысл понимаю. Блокадным

оловянным колечком сжимает виски этот шум,

этот гам свежих сплетен с экрана. В нарядной обложке

двуязычный словарь – точно змей двухголовый – лежит

предо мной нараспашку, доступный почти неприлично.

Я пытаюсь с тобой говорить на твоём языке,

но слова растворяются в яростном щебете птичьем.

I I

Мне всего лишь хотелось с тобой на одном языке

говорить. Без громоздких метафор, уж если сбиваясь на стих –

оставлять его белым, шифоновым, на сквозняке

многозначных аллюзий трепещущим. Лишь для своих,

для бессовестно близких доступным во всей наготе,

устной речи присущей. – На кухне, вполголоса, сквозь

шепелявые домыслы чайника, вымыслы те

полотенца махрового, влажного… Не удалось

ему высохнуть за ночь… Но мне удалось не уснуть

прежде, чем оторочить слова эти рифмой скупой.

Пару раз ещё вслух пробубнить и скорей где-нибудь

записать… С кем всю ночь говорю?

Ну а с кем же! – Конечно с тобой.

I I I

Мне бы очень хотелось с тобой на одном языке

говорить. Хорошо бы на русском! Но ведь не в кириллице дело.

Иногда понимать смысл речи – почти ворожить по руке,

над кофейною гущей склоняться и врать безоглядно… Задела

тебя эта фраза? Царапнуло слух слово врать?

Что оно может значить? – И множество разноречивых,

в смысле разноязыких собратьев его, точно рать,

точно рой растревоженных ос налетит. – Перекрыв их

жужжанье настырное криком: Уж ты мне поверь…

Осечёшься. Не скажешь ведь – на слово. Голос часовен,

лай собаки и лепет листвы – всё другое! – А дверь

только тронь – распахнётся с невообразимым Willcommen.

Не захлопнется сразу. Лишь только когда до угла

Добредёшь, за спиной вдруг с запинкой раздастся Heimkehren! –

Возвращайся домой! – Вот, опять между нами легла

далеко не германская грусть. Неуместен, неверен

тот глагол, и наречие это совсем не о том.

Существительных род. Слог не там и чрезмерно продлённый…

Но, в конце-то концов, мы с тобою молчим об одном,

на одном языке, где не важен артикль… английский, неопределённый.

* * *

Мы приходим с тобой к одному и тому же слову,

и молчим его, не сговариваясь, с каждым годом

всё отчётливее, всё точней – отделять полову

от зерна всё проще! – Но стоит ли… мимоходом –

Я не буду, и ты не станешь. – Ведь вот же птицы,

что не жнут, не сеют, а вечно, при этом, сыты,

и на ветке любой готовы всегда приютиться

с той же лёгкостью, что и вспорхнуть с неё. Смысл скрытый

есть в устройстве мира, но грезилось: выбор за нами –

легкокрылой ли птицею быть, или гостеприимною веткой.

Но чем дальше, тем всё сильнее, вглубь уходя корнями,

суть древесная обнажается бессловесною чёрною меткой.

* * *

А когда тополя в изумрудной, липкой листве

начинают лукавить под окнами о любви…

Очень хочется им сознаться в чудном родстве

с подорожником, снытью, крапивой и все свои

человеческие чудачества позабыв,

применить к себе мать-и-мачехи чуткий нрав,

непростой характер черёмухи, сладкий мотив

пышноцветных соцветий сирени. Должно быть прав

сочинитель дотошный, который нам описал

так подробно портьеры, обои, паркета цвет,

и в мельчайших деталях маршрут героини, когда на вокзал

та спешила на встречу герою… Не мало лет

пронеслось с той поры – а уж сколько пушистых зим

прошуршало! – за это время век успел устареть.

Только в точности так же, по-прежнему, невыразим

о желанье свершившемся вздох сожаления. Впредь

зарекаясь пытаться высказывать всё это вслух –

эфемерные эти понятия не ведают слов,

ну а если встречаются с ними случайно – на пух

тополиный походят, дурманят, как болиголов.

* * *

Хорошо, если в городе есть река

и немножко моря – буквально пядь –

ну и шпиль какой-нибудь – издалека

чтоб заметен был. Вот и всё. Желать

больше нечего. Следуя напрямик

вдоль канала или же взяв трамвай,

с изумлением слышишь, как твой двойник

на прощание небрежно роняет bye

и кому-то машет твоей рукой

правой, левой ищет в кармане билет.

А пространство движется по кривой –

ты внутри вращения столько лет,

в полной невесомости, налегке,

что уже не кружится голова,

только лишь проносятся вдалеке

мысли, не ложащиеся на слова.

* * *

…Как она к тебе подступалась со всех сторон…

…Как дрожали тени, и гас за окном фонарь…

…Как слетались страхи стаей крикливых ворон…

…Как спасеньем казался бабушкин ветхий букварь. –

Только он один и мог тебя уберечь

от неё…. А слова не давались. Хотелось пить.

Иногда не хватало воздуха – это речь,

затрудняя дыхание, точно сорная сныть

прорастала, рвалась наружу – скорей, скорей!

Всё назвать по имени и непременно вслух.

Позабыть её, навсегда распрощаться с ней…

Что теперь? – собирая в горсть тополиный пух –

что бубнишь ты себе под нос? – Два десятка лишь

с небольшим, два десятка лет, что по Гринвичу два часа

до неё, позабытой в детстве… О чём молчишь

ты, когда безымянный мир изумлённо смотрит в твои глаза.

Berlin

Prenzlauer Promenade 189,

Сумерки

Как хорошо сидеть перед окном

раскрытым настежь. Шумный перекрёсток

напомнит море, нежно-жёлтый дом

напротив – шхуну, алый парус… Остров

так далеко и так нещадно мал –

куда ему с размашистой аллеей

«под липами» тягаться! – Дом пропал.

Стемнело неожиданно. Белеет

лишь подоконник. То, что я пишу –

чернил с бумагой соприкосновенье

всего лишь, только… Больше не скажу,

всё прочее внушает подозрения.

* * *

На улыбке губы сходятся, как на самом

наилучшем признаке жизни, существованья,

точке встречи пространства со временем. Двум Сезамам,

крепко запертым, трудно вместе. От осознанья

этой истины на душе не становится легче,

но и тяжести не прибавляется. Скажем впрочем,

что не каждому в мире выпало птицей певчей,

и не всякому жизнь дано перейти короче,

на свободу вырвавшись прежде, чем осень в теле

навсегда поселится. – Вспыхнет ли Бабье лето,

или мимо пройдёт. – Белоснежный покров застелит

всё, и даже улыбку, тем паче страницу эту…

* * *

Бессонница, август, вчерашнее небо

затянуто дымчатой, облачной ватой,

как форточка марлей, и, собственно, где бы

нам воздуха пригоршню с горкой? Лохматой

смоковницы очерк, растрёпанной тучи,

над морем повисшей, вдали над обрывом

какой-нибудь туи. Да что там! – На случай

последний – сосны… С застаревшим нарывом

сродни эти мысли о призрачном крае,

где бухты вгрызаются в берег осокой,

и катятся волны, стекло обдирая

до гладкости гальки. Не надо, не трогай,

оставь эти ракушки на мелководье.

Во всём отдалённом, как ветер солёный,

условные признаки счастья находит

наш взгляд прозорливо в надежду влюблённый.

* * *

Лето лежит у ног, точно скомканный черновик.

Осень в окно барабанит крупным дождём.

Кто это там к стеклу всем лицом приник? –

Не смотри на него, отвернись, скорей пойдём.

Перейдём в неположенном месте проезжую часть,

После, наискосок, минуем промозглый сквер.

Разве странно, что местность имеет такую власть,

если всю её медный выдумал изувер?

Разве этот ужас, пронзающий до костей,

достающий до самых тонких, дрожащих жил –

не его рук дело? О, Боже, не дай вестей –

ни дурных, ни хороших, вообще никаких. Пожил

и уехал, ах, если бы можно вот так и здесь,

и отсюда вот так, за собой заметая след.

Только в воздухе здешнем такая дурная взвесь,

что дышать без неё невозможно почти… или нет?

_________________________________________________________________________________________________________________________

* * *

Schlaft ein Lied in allen Dingen, < > Дремлет песня в каждой вещи,

Die da traumen fort und fort, < > Снится сон, стремится прочь,

Und die Welt hebt an zu singen, < > И весь мир поющий блещет,

Triffst du Nur das Zauberwort. < > Чудом слов наполнив ночь.

Joseph von Eichendorff

_________________________________________________________________________________________________________________________

* * *

Но ведь жизнь всё равно продолжается, даже если

кто-то из нас ушёл навсегда и даже

дверь не прикрыл за собою. Дурные вести

и без того проворны, а он… Всё та же

улица за окном, всё те же клёны,

липы и тополя, всё тот же рафик

бегает, от метро до метро, зелёный,

всё ему нипочём – не нарушив график

будет метаться по табору… По переулкам

то есть будет шнырять, подбирая прохожих,

превращая их в пассажиров. Склонность к прогулкам

пешим сближала нас, что теперь, похоже,

уже не имеет значения. Простившись с телом

продолжаешь слышать, как шаг становился глуше

за поворотом. Конечно, не в этом дело!

Просто…Нельзя тут вслух про живую душу.

* * *

Вечер роняет сумрак. Пляшут по стенам тени.

Светлый, безмолвный Будда утра приходит рано.

От перемены места слагаемые в смятении,

от постоянства суммы в панике. Как ни странно,

всё что могло случиться произошло, при этом

не выходя за рамки общих привычных правил.

Но результат почему-то опять не совпал с ответом,

а приобретённый опыт ясности не прибавил.

То ли ошибка в данных при постановке задачи...

То ли неверный выбор в сфере её решения...

То ли поэзия, всё же, не род занятий на даче,

то есть вообще не занятье, а некоторый образ мышления,

тот, что не позволяет вытеснить из сознанья

голос угрюмо бубнящий, что тополь листвою лоснится,

а сныть вся изнылась присниться не в силах. Дыханье

душицы во вздохе, и в горле першит, и не спится.

* * *

Ах, любовь, любовь – нежность губ твоих, влажность речи,

твой словарик скудный, переплёт его обветшалый.

Что с тобой поделать! Нет смысла тебе перечить –

всё равно по-твоему выйдет. И нам, пожалуй,

грех противиться этой ранней весне, апрелю,

лепесткам его бело-розовым, тёмно-зелёным бутонам,

однодневной листве, насквозь пронизанной трелью,

то есть дрожью, ознобом… Чем? – По каким законам

существует растительный мир? На каком наречии

перешёптывается? Не о нас, не о нас ли с тобою

эти ясень с рябиной примолкли? – На твоём предплечье

зайчик солнечный – не вспугнуть им его листвою.

* * *

Разве может быть, чтоб ключом кипящая речь,

на твоих устах пируя почти всю ночь

напролёт (навылет), могла тебя не обжечь,

не поранить в кровь. Мне хотелось тебе помочь,

упредить слова, охладить их глагольный пыл

несущественным существительным между строк,

уменьшительно-нарицательным… Как любил!

Как жалел ты её! Как готов был за ней в острог,

Спотыкаясь, бежать, в мелкий щебень кроша гранит. –

Оступился, отстал, не нашёл столбовой версты.

А она… со змеиной нежностью медсестры

объясняет вкрадчиво, что у тебя болит.

* * *

А покамест дождь под диктовку какой-то текст

на печатной машинке строчит. Отбивает конец строки

колокольчик при входе в кафе. Много разных мест

в этом мире есть, вот одно из них. У реки,

например, рукав так оттенком похож на твой

синий джемпер выцветший, выкрашенный потом

в цвет асфальта мокрого. Влажный такой покой

в этой тьме тумана. Прохожего под зонтом

вдруг внезапно высветит тусклый фонарный луч

и опять погрузится в нежную мглу твой взгляд.

Ты наверно сердишься, хмуришься? Из-за туч

мне не видно. Знаешь ли, как у нас говорят,

враг хорошего лучшее… Дождь продолжает свой

кропотливый труд. Прохожий давно исчез –

растворился в сиреневом сумраке. Зонтик унёс с собой.

В телефонной трубке прерывистый соль диез.

12.11.2002

* * *

Иоанн Златоуст в печали – молчит и пишет.

Что молчит он? Что пишет? То ли что все мы знаем?

Или вовсе не то… например: как скребутся мыши,

как последний огарок свечи утащили они же. Лаем

бестолковых дворовых собак вечер весь оторочен.

От сверчка за печкой и вовсе некуда деться.

Тишины и молчания мир хрупок так, не прочен,

Лишь один приют у него – немое детство.

Тихий скрип колыбели, ватное люли-люли –

и ни звука больше тебя не касается – веретена круженье…

– Спи, мой ангел, усни. Погляди, все вокруг уснули –

и щенок, и мышонок, и даже твоё отраженье

в застеклённом окладе иконы, той, где Иоанна

Златоуста образ, и дремлет под ним лампада.

Люли-люли и нам пора, завтра очень рано

просыпаться за тем… что тебе ещё знать не надо.

* * *

Грустный тростник – полый, бесполый – робкий.

Тихий его вздох в маяте медной,

в струнном смятении. Боже, куда тропки

топкие эти ведут, в какой заповедный

мир на бумаге застывших чудных знаков –

чёрточек, точек, крючков… Из каких нитей

соткана эта ткань? – Как неодинаков

взгляд на неё… Только уж вы не тяните –

щупайте, осязайте, сейчас, тут же! –

Кружево это воздушное глядь – тает

вместе с дыханием. Вот уже звук глуше

и вовсе – росток тишины сквозь него прорастает.

ПОЧТИ СОНЕТ

Как быстро дни летят – не разобрать

Который был из них сегодня прожит,

Все на одно лицо, и время множит

Их пестрокрылую, щебечущую рать.

Как месяц тянется! Как год стоит стеной –

Совсем не движется, казалось бы, как полка

К стене прибитая. И даже новизной

Уж не пугает в доме выросшая ёлка.

Он всё рождается – младенец – каждый год,

Чтоб умереть, воскреснуть и опять родиться.

А мы спешим… Как будто бы вперёд.

На самом деле кружимся, как птица,

Не знающая где бы приземлиться

И стоит ли заканчивать полёт.

30.11. 2000

САГА О ЧЕМОДАНЕ

Вот опять доставать с антресоли большой чемодан,

ненасытное чрево его наполнять до краёв

и с кочующей стаей лететь в ту страну, где тюльпан

всех оттенков бывает, цветёт круглый год. Не суров

местный климат, ну разве что ветер кружит

крылья мельниц резные, да лишь иногда в январе

приморозит и вдруг остановится речка. Смешит

это местных мальчишек, коньки достают. На дворе

минус три! – Ой, мороз не морозь ты меня, не морочь.

Ой, ты зимушка злая зима отступись – не смеши.

Где бы волюшки нам призанять, да и ринуться прочь –

Прочь отсюда. Вот только…Не плачут нигде малыши.

Ну, а дом – это просто четыре стены, закуток,

где пожитки хранятся. Пустыня будь то, или лес –

дом везде может быть. Ненавижу отъезд, как процесс –

суматоху вокзала, под куполом гулкий гудок.

Или, хуже того, оглушительный грохот турбин

аэробуса. Как он легко расстаётся с землёй,

только вздрогнет всем корпусом – хлынет в глаза атропин,

слух исчезнет на время. Пронзительно тонкой иглой

что-то в тело вонзится и сразу отпустит. За час

миновав много сот километров, становишься злей,

бесшабашнее и безразличней и в несколько раз

веселее затем, что ты слышишь уж шорох аллей

тополиных, когда ты вернёшься, когда всё пройдёт,

или нет – не пройдёт, просто отдых тебе будет дан.

Кое-как переждав бесконечный обратный полёт,

Под диван с наслажденьем задвинешь голодный, пустой чемодан.

* * *

Город, который на всех языках говорить способен.

Город, который приемлет любые нравы, и с точки зренья

рек и каналов, текущих в нём, до того удобен,

что они не стремят свои воды в море, но медлят. Тенью

дряхлого паруса отгородясь от полдневного зноя

судно не с ветром сражается, но с кочевой природой,

в берег пуская корни. В то время, скрипя и ноя,

мачта в фонарный столб обратиться тщится. Невзгоды

все и напасти здесь точно такие, как в прочих

местностях, заселённых людьми. Разве только зимы

много короче, а ночи, напротив, длиннее - количество строчек

что, впрочем, навряд ли меняет в стихе. Неделимый

отрезок сгущённого времени, жизнью который кличат,

перемещаясь в пространстве не изменяет сути.

Пальцы дождя в листву погружаются, гомон птичий

смолкает, и капли заводят своё монотонное буде…

* * *

Всё хорошо у меня, вот только – птица

каждое утро заводит странную песню.

То ли рыдает она безутешно, то ли

хочет подобным мотивом привлечь внимание,

но, неужели, моё! – От подобных песен

одолевает меня беспричинный траур –

будто бы умер кто-то в столице нашей,

или же кто-то болен в моём семействе?

Всё у меня хорошо… А сегодня, кстати,

шторм бушевал, и гроза разрывала тучи

в мелкие клочья, но, впрочем, зацвёл кустарник –

мелких соцветий розовых не исчислить.

Господи, как далеко отсюда декабрь!

Как хорошо, что январь почти на исходе.

Пару недель ещё – и февраль утонет

в гомоне птичьем и в ясной погоде. Нашим

всем передай, что я очень скучаю. Впрочем –

стоит ли нам говорить здесь с тобой об этом?

Всё хорошо у меня, вот только птица…

Птица одна очень странную песню знает.

28.01.2003

* * *

Дождь забубнил… Не надолго! Я знаю – уж скоро

кончится шумный запас у разгневанной тучи.

Мы и начать не успеем ещё разговора,

как отвлечёт от него нас какой-нибудь случай. –

Солнечный зайчик ли в зеркале дальнего вида,

встречного опеля резко включённые фары.

Что говоришь ты? – Уже затаилась обида,

где-то внутри, в глубине… Шепоток её старый

что там успел нашушукать тебе? Погляди-ка!

Тучи исчезли совсем, неба купол высокий

иссиня-чёрным становится, лунного лика

очерк невнятный уж виден, и аргус стоокий

очи свои зажигает. – Следит, не упустит

ни одного потаённого взгляда ли, слова…

Жизнь нам даёт столько поводов разных для грусти,

как и для радости, впрочем. Ты слышишь? Сурово

глядя вперёд, отметаешь любые причины

для оправдания того, что тебе показалось…

Что остаётся мне? – Разве что, нож перочинный

не находить в бардачке, погружаясь в усталость.

* * *

Натыкаясь щекой на что-то шершавое, понимаю, что это плед

брошеный мною поверх одеяла. Будильник уже почти

вывернулся наизнанку в своём электронном писке. Что писем нет

можно узнать нажатьем на клавишу. Но что-то бубнит – Прочти!

Ну, прочти же меня, пожалуйста. Не нравится? Ну, запиши!

Хоть на клочке оборванном… Нету чернил? А жаль –

клавиатуре так сразу довериться трудно. Не медли – Спеши!

Занавеску отдёрнешь – исчезну, растаю… Какая-то даль

за окном набухает, растёт, как запас иностранных слов

в голове моей. Ставни распахнуты, нету пути назад –

вроде не будет дождя, а вчера был богатый улов

рыбы… Как будто об этом на странном наречии там, за окном, говорят?

* * *

Как нас дурачит время, как смеётся

над нашими уловками, прыжками. –

О, эта ткань, которая не мнётся,

и не горит! Не передать словами

какою лёгкою она порой бывает –

подобие шифона или шёлка

почти прозрачного. Дотронься и растает…

И всё исчезнет. Маленькая щёлка

под занавесом тяжким сохранится

быть может. Что с того? – Во тьме кромешной

не прекращает время мерно длиться,

смеясь тихонько, про себя конечно.

* * *

Когда душою, исподволь,

негаданно-нежданно,

из тихой жизни выскользнул,

забыв про Иоанна,

про Богослова с письмами,

про Златоуста с речью,

про Лествичника с мыслями

о горнем. Но с Предтечей

что сделаешь, как справишься

со Столпником застывшим

над пропастью? – Расстанешься

и с бывшим и с небывшим.

Про всё забудешь с лёгкостью

и всё своё покинешь,

когда, с внезапной робостью,

вдруг речь зайдёт о Сыне.

О человечьем пасынке,

о Боге, человеком

сошедшем в мир. – Не спрашивай

как может статься это! –

Случается случайное,

хоть есть законы свыше,

и всё необычайное

тем ближе, чем ты тише

об этом проповедуешь,

а лучше – повествуешь.

Не знаешь, только ведаешь,

без доводов. Вслепую,

наощупь пробираешься,

почти не прикасаясь

к словам… Здесь просыпаешься

внезапно... Плачешь… Стая,

на ангельское воинство

крылатое похожая,

твердит одно двусложие,

не птичьего достоинства.

13.03.03

* * *

К чему ты, Господи, даришь меня так щедро

дарами чудными, цена которых скорби

нечеловеческой равна. Куда от ветра

печали лиственной укрыться! – Негде. Зоркий

твой взгляд следит за всем, ни йоты не упустит,

но тот бесплотный, что к тебе пришёл дорогой

темнее прочих, что шептал в лукавой грусти?

- Возьми всего, но лишь души его не трогай. –

Ты отвечал, и по словам твоим всё было,

и горю не было конца, предела, края.

И время, съёжившись, почти совсем застыло,

но сердце билось, пусть не ровно, замирая,

сбиваясь, путаясь… Почти слепая вера

не в силах выстоять, с надеждой вместе даже.

Но лишь любовь, любовь, не знающая меры,

за сих двоих и за себя всегда на страже.

"Поутру же, возвращаясь в город, взалкал;

и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней

и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев,

говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек.

И смоковница тотчас засохла."

Ев. от Матфея XXI 18-19

Моря житейского волны незримые

разом нахлынут, размыв очертания

берега лучшего. Что же, растим её,

ласточку-душу, лелеем. – Восстания

духов нечистых боимся, хоронимся

глаза дурного, лукавого помысла.

Тихого омута с детства сторонимся –

знаем, кто водится там. Что до промысла

Божьего – страшно случайно дотронуться.

Вдруг точно так же, в древесном нечаянии

будучи от роду вовсе бесплодною,

плоть человечью насытить голодную

в нужный момент не сумевши, в отчаянии

высохнешь заживо, в миг, как смоковница.

* * *

Морской волны шершавое шептание…

Попарные сплетенья ударений

рука, перебирающая струны,

угадывает вобщем, но слегка

перевирает суть стиха. В аккорде,

познавшие друг друга звуки, гаснут

и умирают, чтоб воскреснуть в новом

созвучии. Песок с визгливой галькой

и ракушками острыми под ноги

швыряет море щедрыми горстями,

шипит и в белой пене отступает.

Что будет дальше? – Солнце тронет воду,

за горизонтом, раскалённым диском,

и медленно погрузится в молчание

весь этот гам дневной, и только волны…

всю ночь они упрямо будут биться

о берег и твердить-журчать всё то же:

как хорошо, как радостно нам вместе

на тайном языке болтать друг с дружкой…

* * *

Когда не хочется читать, а спать не время,

выходишь из дому, бредёшь под тёмным небом…

Беззвучно падает к ногам дневное бремя,

и нежно ластится к щеке, ступая следом,

невнятный сумрак. Межсезонная погода.

Плюс семь по Цельсию и влажный бриз с залива,

и нет желания гадать про время года –

весна как будто бы? – Поёжившись счастливо,

свернёшь по набережной, в гавань направляя –

уже почти забыв про день вчерашний! –

Свою бесцельную прогулку, помышляя

о новом дне, через неделю, месяц… С башни

раздастся бой часов. Фрегат раскинет

беспарусные мачты. – День исчерпан,

до дна фактически. И там, в глубокой сини,

тот самый ковш, который вычерпал, начертан.

* * *

…Так морщинки мелкие, возле глаз,

появляются исподволь, невзначай.

К этой мелкой сеточке каждый час

прибавляет чёрточку, почитай.

Живописец ревностный, ремесло

безупречно знающий, новый день

добавляет линию на чело,

кропотливо чертит, штрихует тень

под глазами. Если улыбка вдруг –

непременно ямочка щёку мнёт.

Он набросок скомкает и вокруг

ночь наступит, всё на земле уснёт.

Так проснёшься однажды, глядишь - и холст

на подрамнике – масляных красок свет

нежит взгляд. – На картине река и мост,

луг, пригорок, вот только тебя там нет.

* * *

Этот воздух, чуть сладкий, который лишь только весной

сумасшедшей бывает таким. Тёплый, ласковый ливень.

Чёрных веток точёный узор – только тронь и взорвётся листвой,

и затмит всё собой. – Ни проспектов тебе, ни линий,

лишь сплошное Марсово поле, да Летний сад.

Новорожденный город в холодной невской купели

примеряет палитру к себе – без разбору, все краски подряд!

Непоседа-ребёнок, у взрослых набор акварели

умыкнувший, вот так же пытается речку и лес

поскорей отразить на обоях, пока не отняли

волшебство влажной кисточки, вдруг оказавшейся без

долгой выучки, трудной науки о форме, детали.

* * *

На другом языке, на чужом, на почти незнакомом,

я пытаюсь с тобой говорить о вещах, что не должно

даже в мыслях своих поминать. Нет нужды нам в искомом –

обретём лишь, и тут же желанье нам кажется ложным.

Не того мы хотели, не этого ждали, просили,

изнывая в тоске и печалях… О, Господи, дай нам

хоть крупицу разумного в помыслах наших! По силе

чтоб себе избирали стремления… Но всё же, о главном,

как сказать мне тебе? Как сознаться в бессилии полном

что-нибудь изменить, раскроить по иному подобью

образ тот, что не мной сотворён? Тёплым, ласковым волнам

моря вечности верит душа. Разум сложною дробью

вечно занят. А сердце… Неведомый внутренний орган.

Что там в нём, кроме крови, какие глубины и дали? –

Слов не смею просить, без того свод небесный издёрган.

Прикоснусь ли когда-нибудь к мудрости этой? – Едва ли.

Ю.К.

Я себя помню примерно с полутора лет. Но лучше себя я помню

светло-зелёные стены на кухне, узкий обеденный стол,

суп замутнённый сметаной и львёнка на дне тарелки,

до которого нужно было добраться любыми путями –

зачастую обманом – после чего наступал ненавистный послеполуденный сон,

проводимый в немом диалоге с картонной маской барона Мюнхгаузена.

Помню – слова не давались вовсе. Зато удавалась речь,

особенно поэтическая. Про качающегося бычка например,

или про… В общем та, где важна интонация, а отсутствие буквы «р»,

«л», как и прочих согласных, сглаживал полноударный хорей,

позволяя вполне догадаться о сути рассказа взрослым.

Кстати о взрослых! Они были очень высокими в те времена,

и, к тому же, невероятно умными – умели считать до пяти без запинки,

по циферблату часов узнавать, что уже восемь вечера (или утра),

и читать газету в четыре огромных листа, чёрно-белую, без картинок

почти. И на все вопросы знали ответ абсолютно верный всегда.

Летом всё изменялось в корне. В углу появлялась печь,

стены вдруг становились деревянными, окна глядели в сад,

туда, где росли две груши и множество яблонь. Дверь же прямо во двор

выходила… Кудахтали куры. Визжал поросёнок,

которому путь в огород был заказан, в точности так, как и мне –

лишь кормить лебедою его мне дозволено было.

Он ошибся лишь в том, что уж слишком стремительно вырос.

У меня же было достаточно времени на размышления,

результатом которых стал твёрдый вывод – я не хочу расти.

Я хочу навсегда остаться в этом запертом доме,

во дворе которого происходит ужасное нечто, которому нет объяснения.

Но чтобы узнать что же именно, нужно привстать на цыпочки,

дотянуться до щёлки в двери, и пока,

в силу роста и возраста, этого можно не делать.

* * *

Вечером цвета чёрной поспевшей вишни,

ветер, с кислинкой лёгкой и ноткой горькой,

сладкие слёзы нам дарит от самой вышней

радости, щедрою горстью с высокой горкой.

Тыльною стороною ладони приемлешь капли

те золотистые, принадлежа покою

весь целиком, только возгласы серой цапли

слух твой царапают… Разве своей рукою

вынешь из сердца всё то, что печалит разум,

вложишь в уста безмятежно-весёлые песни?

Если случится такое, то мир этот сразу

в прах обратится. А новый… Какой он? Чудесней?

![]()